팬데믹 이후 확산되었던 원격근무 트렌드는 2024년을 기점으로 변곡점을 맞이한 것으로 보인다. 특히 미국과 유럽의 대형 기업들은 하나둘씩 사무실 복귀 명령(return-to-office mandate)을 강화하고 있으며, 디지털 노마드라는 라이프스타일 자체에 회의적인 시선도 다시 고개를 들고 있다. 한국의 노동 환경은 말할 것도 없이 팬데믹 이전으로 회귀했다.

하지만 호텔 산업의 한 켠에서는 이러한 변화를 새로운 기회로 전환하며 조용히 진화를 거듭하고 있다. 포커스와이어(PhocusWire)는 최근 보도에서 디지털 노마드 시장이 위기 속에서 다시금 방향을 전환하고 있으며, 단순한 원격근무자가 아닌 ‘체류 기반 소비자’로서의 잠재력이 여전히 유효하다는 점을 강조했다. 히치하이커는 최근 원격 근무 트렌드가 어디로 이동하고 있는지 포착하고, 히치하이커가 꾸준히 다루는 ‘호텔의 여행사화’ 트렌드와는 어떤 접점에서 만나고 있는지 살펴본다.

1. 원격근무 회귀 흐름과 노마드 호텔의 쇠퇴

미국 대형 테크 기업을 비롯한 글로벌 기업들이 잇달아 사무실 출근을 재개하면서 원격 근무 트렌드는 눈에 띄게 변화했다. 애플, 아마존, 구글 등 빅테크 기업은 사무실 출근을 요구하고 있으며, 기존에 원격근무를 전제로 한 생활 기반이 흔들리고 있다.

이러한 흐름 속에서 대표적 디지털 노마드 숙소 브랜드였던 셀리나(Selina)는 재정난으로 인해 상장 폐지를 앞두고 있다는 소식을 이미 유튜브를 통해 보도한 바 있다. 최근 셀리나는 대규모 구조조정과 브랜드 정비에 돌입했으며 ‘소셜텔‘로 이미 브랜드를 바꾸었다. 셀리나는 과거 전 세계 100여 개 지역에 스타일리시한 코리빙 숙소와 워케이션 서비스를 제공하며 ‘디지털 노마드의 아이콘’으로 떠올랐지만, 시장의 급격한 구조 변화에 제대로 대응하지 못한 셈이다.

2. 수요는 여전하다 – 새로운 주체의 등장

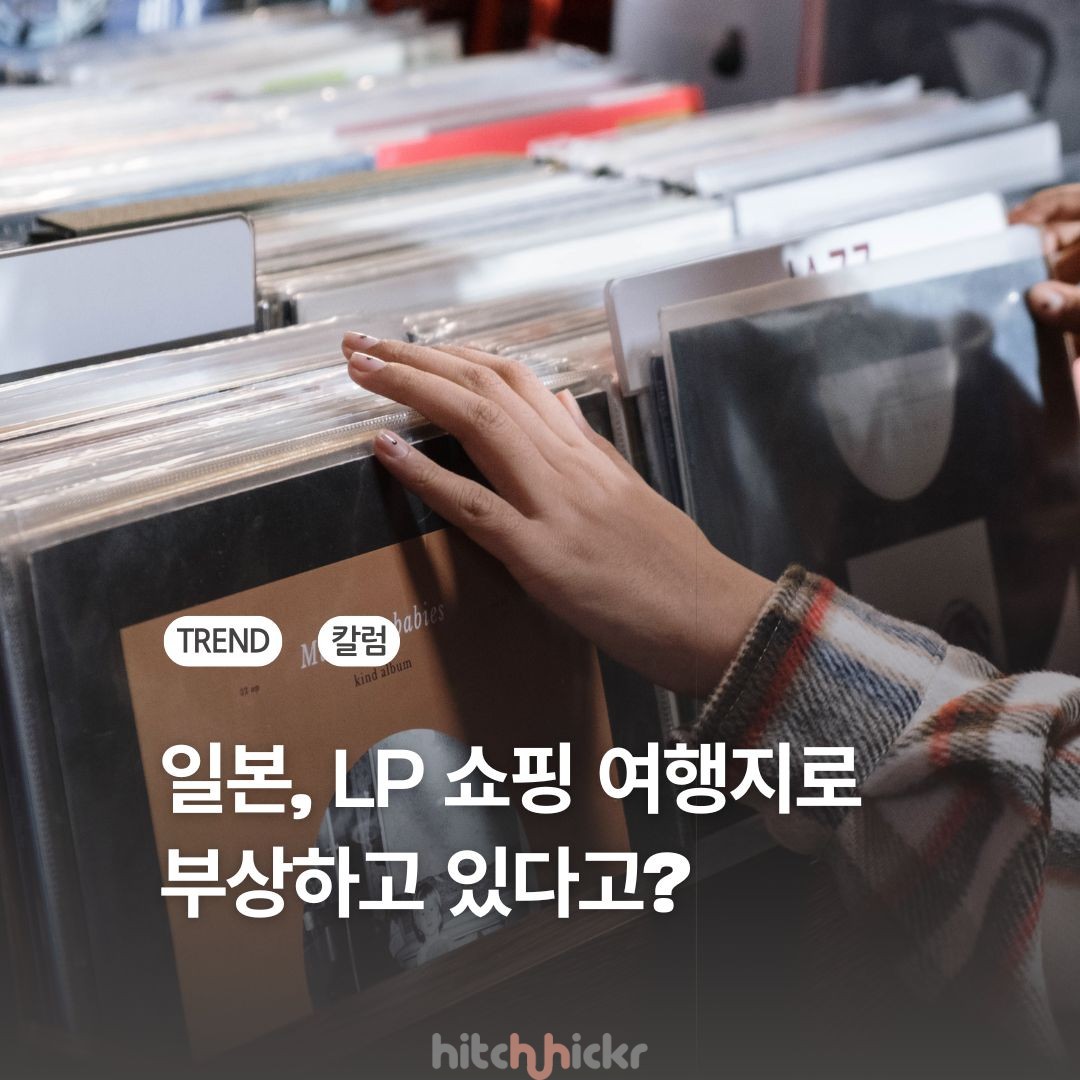

그러나 셀리나의 사례는 시장 전체의 후퇴가 아니라, 전략의 전환을 요구하는 신호로 받아들여야 한다. 아웃사이트(Outsite), 나부(Naboo), WiFi Tribe 등은 여전히 디지털 노마드와 장기 체류자의 수요가 높다고 보고, 더 정밀한 고객 세분화와 체험 중심 설계를 통해 서비스를 확장하고 있다.

이들이 주목하는 핵심은 변화한 수요층이다. 대기업 정규직보다는 프리랜서, 1인 창업가, 크리에이터 기반의 ‘자율형 일자리’를 가진 소비자가 주요 타깃으로 부상하고 있으며, 이들은 더 높은 유연성과 목적 지향적인 체류를 추구한다. 다시 말해 디지털 노마드 시장의 메인 시장이 서서히 옮겨가고 있다고 봐야 한다.

3. 기업의 역할 변화 – 리트릿과 혼합형 혜택

한편, 기업 측에서도 원격근무 축소를 보완하기 위한 새로운 형태의 여행 지원이 확산되고 있다.

대표적인 것이 기업 리트릿(corporate retreat)이다. 전사 워크숍, 팀 빌딩, 분기별 집중 협업 주간 등을 자연 속이나 리조트 등 외부 공간에서 진행하는 리트릿 수요가 늘어나면서, 숙박시설과 여행 플랫폼은 이를 위한 별도 기획 상품을 내놓고 있다.

이와 더불어 혼합형 혜택(hybrid perks)으로서 1~2주의 워케이션, 체류형 출장, 복지성 여행 지원 등이 HR 정책에 포함되는 사례도 증가하고 있다. 즉, 원격근무는 줄었지만 ‘이동하는 일자리’에 대한 수요는 형태를 달리해 유지되고 있는 것이다.

4. 디지털 노마드 거점의 새로운 가능성 – 진화하는 리조트

이러한 변화 속에서 주목할 만한 흐름은 올인클루시브 리조트의 진화 방향이다. 휴양형 리조트가 기존의 폐쇄형, 내부 소비 중심 모델을 벗어나 지역과 연결되는 여행 플랫폼으로 전환을 시도하고 있는 것이다.

BBC는 최근 보도에서 카리브해, 지중해, 아시아의 리조트들이 ‘로컬 경험 중심의 상품화’를 강화하고 있다고 전했다. 외부 레스토랑 이용, 지역 문화 체험, 박물관 입장권 연계 등은 단순한 투숙을 넘어 ‘살아보는 여행’을 제공하려는 시도이다. 이는 지역 속으로 들어가려는 디지털 노마드의 가치관과 정확히 맞닿아 있는 방향성이다.

또한, 일과 여행을 병행하는 워케이션형 여행자는 ‘계획 피로도’가 높다. 이들에게 있어 교통, 숙박, 액티비티가 통합된 큐레이션형 리조트 상품은 ‘반자동화된 탐험 도구’로 기능할 수 있다. 체류 기반의 디지털 노마드에게는 이처럼 쉽고 연결된 구조의 여행 설계가 중요해지고 있으며, 리조트는 그 수요를 충족시킬 수 있는 최적의 형태가 될 수 있다.

마지막으로, 디지털 노마드에게 중요한 ‘로컬 커뮤니티와의 연결성’을 리조트가 직접 설계하고 상품화하는 흐름도 주목할 만하다. 지역 창작자 워크숍, 주민과 함께하는 쿠킹 클래스, 로컬 행사 참여 등은 단기 여행자로는 누릴 수 없는 연결의 감각을 체류자에게 제공할 수 있다.

한국으로 좁혀서 살펴봤을 때, 현재 국내의 아웃바운드 여행사는 해외 현지 호텔들이 만들어내는 수준의 통합형 여행상품을 만들 역량이 거의 없거나 부족하다. 언어 자유도가 높은 젊은 층은 이제 자유여행을 넘어 호텔이 제공하는 여행 경험으로 급속히 이동할 가능성이 보인다. 이미 나 자신부터 호텔의 경험 의존도가 이전에 비해 상당히 높아졌다. 더이상 호텔과 리조트는 잠을 자고 조식만 먹고 나가는 곳이 아니다.

마치며

디지털 노마드는 더 이상 유행이 아니라, 여행과 일의 구조를 재설계하는 하나의 새로운 기준이다. 전통적인 원격근무 정책이 후퇴하고 있다는 사실은 부정할 수 없지만, 그로 인해 디지털 노마드 시장이 소멸하는 것은 아니다. 수요는 여전히 존재하며, 형태만 달라지고 있을 뿐이다. 새로운 공급자들은 더 작고, 민감하게, 변화하는 소비자의 맥락에 맞춰 전략을 수정하고 있다.

기업은 리트릿이라는 새로운 형태로 유연성을 부여하고 있고, 환대 산업은 체류 기반 기획자로서의 역할을 확대하고 있다. 그리고 그 최전선에 올인클루시브 리조트의 전략 변화에 주목하게 된다. 최근의 리조트는 더이상 호텔 안에 소비자를 가두지 않는다. 여행 계획의 피로도를 줄이면서 지역 커뮤니티와 연결되고자 하는 여행 소비자의 변화를 수용하면서 변화하기 시작한 것이다. 따라서 호스텔 → 코리빙 → 거점 리조트라는 진화의 방향에서, 올인클루시브 리조트는 디지털 노마드의 새로운 베이스캠프가 될 가능성도 품고 있다.

히치하이커는 ‘머물러 일하는 여행자’에서 ‘살아보는 체류자’로 변화하는 디지털 노마드 시장에 꾸준히 주목하는 동시에, 숙박 시설에서 ‘총체적 여행 경험 회사’로 서서히 이동 중인 호텔 트렌드를 더욱 깊이있게 파고들 예정이다.